황순칠 개인전

페이지 정보

본문

황순칠 개인전

| 전시명 | 황순칠 개인전 |

|---|---|

| 부주제 | 운주사 천불천탑 와불이 일어나다 |

| 전시장소 | 3F 제3전시장 |

| 전시기간 | 2025. 05. 21 - 2025. 05. 26 |

| 작가 | 황순칠 |

| 전시관 | 3F G&J갤러리 |

전시회 설명

개인 화실에서 화가 자신이 피아노를 치는 송년음악회 및 서예전을 갖는 예인(藝人)이 있다. 피아노 연주는 재야 선생에게 기초를 단단하게 익힌 뒤 독학으로 갈고닦은 솜씨이다. 손가락이 유난히 긴 덕분일까. 그는 피아노 건반을 힘있게 치고, 붓놀림이 대담하고 능숙하다. 특히 서예는 고등학교 때 기본을 확실하게 다진 후 안진경체, 구양순체, 왕희지체, 소동파체를 혼자 힘으로 독파했다. 한때 김충현 서체를 가까이했고 예서와 전서, 행초서, 초서를 많이 썼다. 이와 같은 예인이 바로 황순칠 화백이다.

황순칠 화백은 말한다.

“서예는 매일 매일 나의 스승이다. 마음을 추스르게 하며 담담한 가운데 나를 선(禪)과 명상에 이르게 하고 무아(無我)에 들게 한다. 서예는 내 그림의 바탕이요 철학이다. 내 예술의 한 장르이다. 그러므로 나는 서예를 하고 나서 그림을 그린다(2024.12.26.).”

남송의 소동파는 왕유(王維)의 그림과 시를 보고 ‘시중유화(詩中有畵) 화중유시(畵中有詩)’라 했는데, 필자는 이 구절을 황순칠 화백의 경우 ‘서예중유화(書藝中有畵) 화중유서예(畵中有書藝)’라고 수정하고 싶다. 서예는 자기 그림의 철학이라 하고, 서예를 하고 난 뒤에 그림을 그린다고 하니 위와 같은 문장이 과장은 아닐 것이다.

황 화백의 붓 터치와 붓놀림은 서예의 일필휘지(一筆揮之)처럼 거침없고 활달하다. 이는 서예 수련에서 비롯된 것이 틀림없다. 서예 기법 중 초묵법(焦墨法)과 갈필법(渴筆法)이 있으며 황 화백 자신이 초서를 즐긴다며 이렇게 말한 적이 있다.

“초서는 아주 자유분방하고 마치 춤꾼이 아름답게 춤추듯이, 새가 하늘을 자유롭게 날 듯이, 물고기가 물 위로 튀어 오르듯이 환상적이고 극적이다.”

황 화백은 허백련이 개원한 연진회 미술원에서 동양화를 배운 뒤 대학에 들어가 서양화를 익혔다. 그의 그림 속에는 동서양의 기법이 두루 섞여 있다. 황 화백의 그림들은 1996년 서울 ‘공평아트센타’에서 전시한 <고인돌 마을> 시리즈 작품에서 서예의 갈필법을 연상케 하는 붓놀림으로 우리의 눈길을 사로잡았다. 또한 2003년 광주광역시의 ‘남도예술관’에서 가졌던 개인전에서도 확인된 바 있는데, 그때 백호(白乎)라는 아호(雅號)를 쓴 서예 작품들을 함께 전시했던 것이다.

초묵법의 획을 연상케 하는 <황소> 시리즈, 갈필법으로 질감을 드러낸 <고인돌 마을> 시리즈, <배꽃> 시리즈를 선보였으며, 같은 해 ‘광주신세계갤러리’에서는 <배꽃>, <새>, <산과 마을> 시리즈로 황 화백만의 작품세계를 보여주었다. 그러면서도 <배꽃> 시리즈 이후 매화향이 날 것 같은 <고불매>, <화엄매>, <와룡매> 등을 끊임없이 그려왔다.

“나의 현장작업은 벌써 오랜 세월이 흘렀다. 80년대 <황소>, 90년대 <고인돌 마을>, 2000년대 <배꽃>, 그리고 근년에 <매화>와 <운주사 천불천탑>이 그렇다. 모두 현장작업이다.

-

<황소> 작업을 위해서 새벽 3시에 집을 나서 전라남북도 유명 우시장을 찾아 스케치했다.

-

어머니의 땅을 그리기 위해 도시를 벗어나 전라도 땅을 돌아다녔다. 이때 고인돌 마을을 발견했다.”

황순칠 화백은 운주사 천불천탑을 그리게 된 동기를 ‘현장작업 메모’에 밝히고 있다.

“2013년 3월 담양 남면의 독수매(獨守梅)를 그리던 중 쉬는 시간에 불현듯 운주사 항아리탑이 떠올랐다. 우리 조상들의 염원을 생각하자 떠올랐던 것이다.”

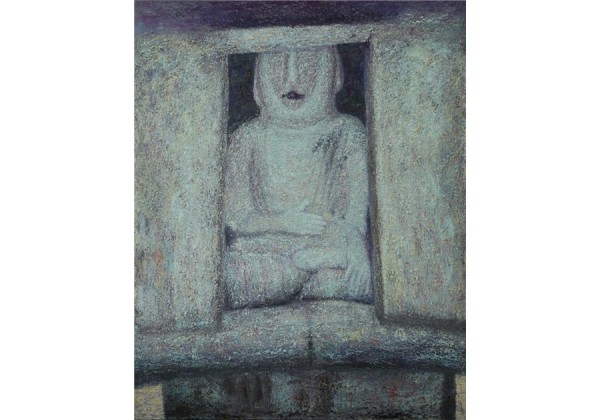

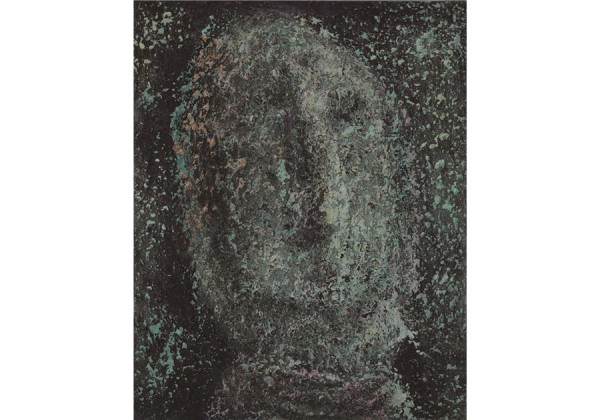

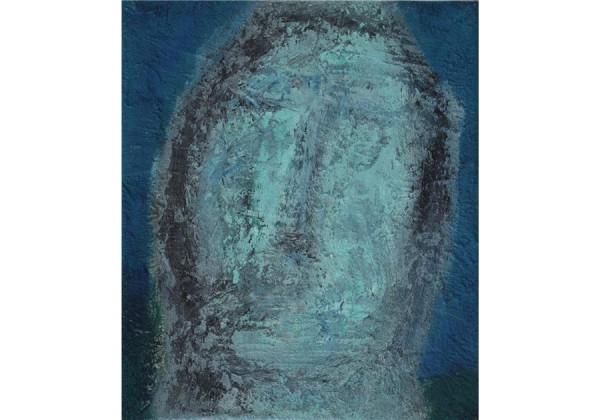

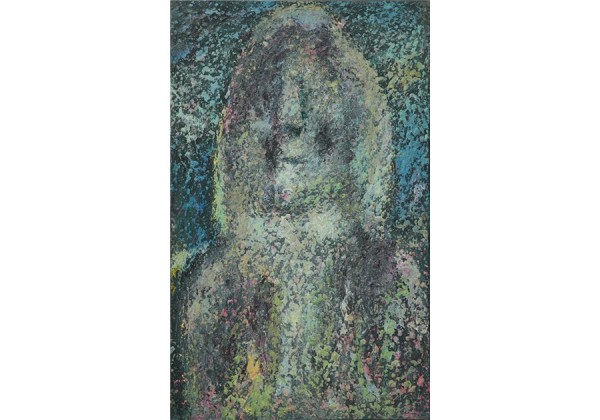

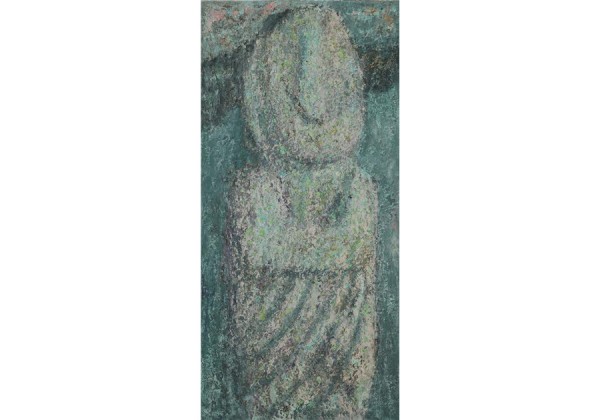

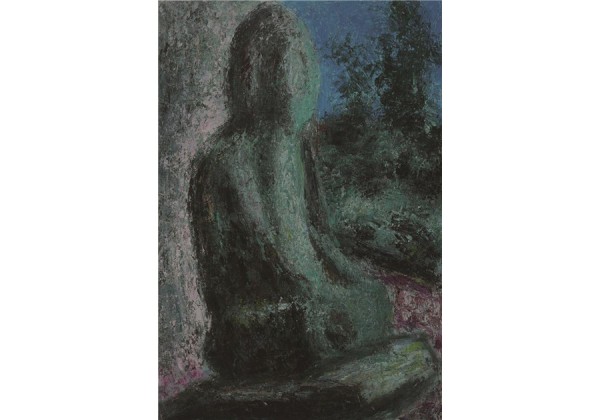

이번 2025년 5월 21일부터 27일까지 서울 인사동 ‘광주전남갤러리’에서 전시하는 운주사 천불천탑 그림들은 서예의 갈필법을 연상케 했던 <고인돌 마을> 시리즈에서 연장선상에 있다. 특히 이번 작품들은 나이프 기법으로 돌의 질감을 더욱 강조했으며, 황 화백의 철학을 구현한 것이다.

“항아리탑 하나 그리고 마치려 했는데 하나둘 보이기 시작했다. 운주사의 어느 것 하나 놓칠 수 없었다. 신기하게도 석불 석탑의 재질이 고인돌 마을 그림의 마띠에르와 비슷했다. 밝고 선명한 쑥색, 적회갈색, 거친 화산 응회암석이 따듯하고 싫증나지 않았다. 천년전 석불이 오늘 사람으로 나타났다. 석불이 사람이다(2014.5.21. 새벽).”

이렇게 미완의 인간적인 돌부처와 맺은 인연이 십여 년 이어졌고, 운주사 천불천탑을 그리는 작업은 숙명이 됐다. 황 화백은 가을이 되면 운주사로 달려가 눈보라 치는 한겨울까지 돌부처와 한 몸, 동체(同體)가 되었다. 황 화백의 운주사 겨울 풍경 작품을 보고 있으면 눈보라가 그림 밖으로 튀어나올 듯하다.

이번에 전시하는 <입석불> <와불>, <좌불>, <감실불>, <탑> 시리즈는 모두 황 화백의 숙명적인 결과물들이다. 미완의 돌부처들은 황 화백을 블랙홀처럼 빨아들였음이 틀림없다. 황 화백의 돌부처를 무심코 보라. 돌부처가 바로 ‘나’이고, 선남선녀인 ‘우리’로 보일 것이다. 한국인의 정체성이 보일 터이다.

‘가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다.’ 이 명제가 그 방증이다. 황 화백은 고희(古稀)를 넘긴 나이에도 필사적으로 화업에 매달려 왔다. 400호 대작을 그릴 때 사다리 위에 올라가 작업하는 모습에서 필자는 감동을 받았다. 이제는 황 화백의 진심에 하늘이 감동할 차례다.

정찬주(소설가) 글 요약

- 이전글김용달, 김밝은터 2인전 25.05.13

- 다음글강인주 개인전 25.05.06